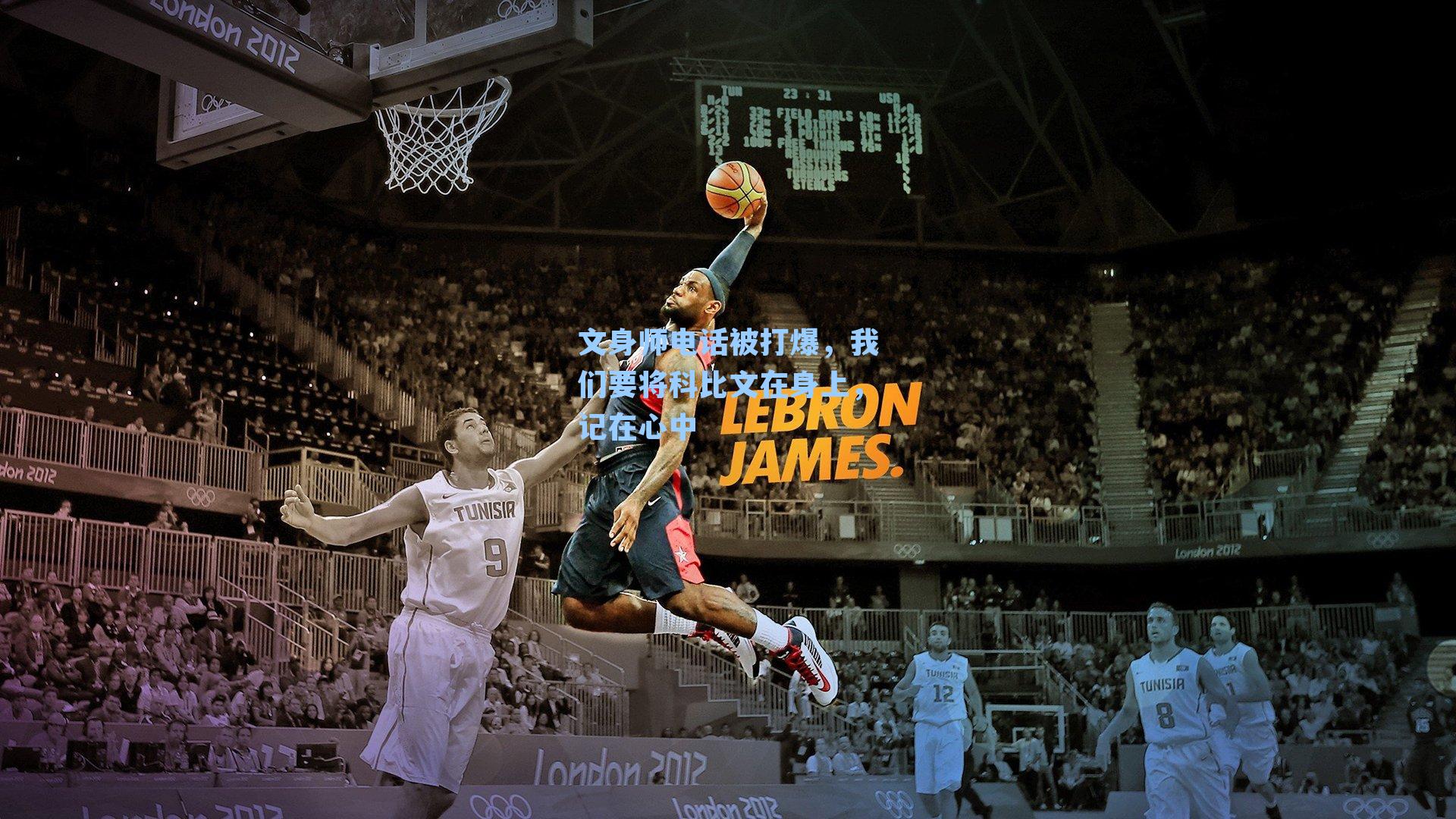

凌晨三点的洛杉矶,街头灯火阑珊,而对于大洋彼岸的东方城市而言,一场无声的纪念正在悄然蔓延,纹身店的工作电话从清晨响至深夜,预约名单已排到三个月后,顾客的要求惊人地一致:将科比·布莱恩特的形象、语录或象征,永久镌刻在皮肤上。

“这不仅是纹身,而是一种信仰的延续。”一位来自北京的纹身师这样说道,他的工作室里,科比经典的“24号”球衣图案、黑曼巴蛇的凌厉线条、或是他扣篮时坚毅的侧脸,正被一针针勾勒在不同年龄、不同职业的人身上。

“黑曼巴”不眠夜:从球场到皮肤的图腾

科比离世已多年,但他的精神却以另一种形式重生,2025年初,一部关于他职业生涯的纪录片《永恒的曼巴》在全球上映,再次点燃了公众对这位篮球巨星的怀念,影片中未曾公开的训练片段、家庭影像,以及他对“曼巴精神”的深刻诠释,让新一代年轻人重新认识了科比——不仅是篮球场上的传奇,更是逆境中不屈的象征。

“纪录片上映后,我的电话就被打爆了。”上海某知名纹身工作室的主理人李俊(化名)透露,“有父亲想为女儿纹上科比的‘永不言弃’,有创业者选择他的一句‘梦想不是目标,是旅程’,甚至还有一位七十岁的老人要求在手背纹一只黑曼巴。”

这些纹身图案背后,是无数个体与科比精神的共鸣,一位来自武汉的护士在疫情期间失去了至亲,她选择在锁骨处纹下科比的名言:“If you're afraid to fail, then you're probably going to fail.”(如果你害怕失败,那么你很可能会失败。)她说:“每次穿上防护服,低头就能看到这句话,它提醒我,恐惧不能成为放弃的理由。”

纹身师的使命:从技艺到情感的传递

对纹身师而言,科比的图案不仅是技术挑战,更是情感负荷。“我们必须捕捉到他的神韵——尤其是眼神。”广州纹身师小林展示了一幅刚完成的作品:科比低头系鞋带时专注的瞬间。“顾客说,这是科比在凌晨四点训练时的习惯动作,我们反复调整了十几次,才让那双眼睛看起来既有斗志,又有平静。”

纹身师们也开始跨界合作,洛杉矶的艺术家团队开发了一款基于AR技术的“动态纹身”,通过手机扫描皮肤上的科比图案,可触发一段他生涯经典时刻的短视频,这种将传统纹身与数字记忆结合的方式,成为2025年纪念文化的新趋势。

纹身师们也面临压力。“有人要求纹科比的签名,但拒绝使用模板,说‘必须像他亲手签的一样’。”李俊苦笑道,“我们只能反复研究他签名的笔触规律,甚至请来笔迹分析专家。”

文化共鸣:科比精神如何跨越时空

科比的影响力早已超越体育范畴,在东亚地区,他的“曼巴哲学”与儒家文化中“坚韧克己”的价值观不谋而合;在欧洲,他的商业头脑与艺术追求被写进商学院案例;而在非洲,他创办的“曼巴联盟”篮球学校仍在培养下一代球员。

社会学者张琳认为:“科比成为一种文化符号,是因为他代表了人类共通的抗争性——与命运抗争,与局限抗争,与时间抗争,纹身作为一种身体叙事,将这种抗争性转化为可视的永恒。”

2025年,虚拟现实技术进一步普及,科比的数字纪念馆在全球上线,参观者可通过VR设备“走进”他夺冠的斯台普斯中心,或与他的全息影像互动,但即便如此,许多人仍选择用最原始的方式——纹身,去完成与偶像的精神链接。

争议与思考:纹身是纪念,还是过度消费?

随着“科比纹身潮”的兴起,争议也随之而来,部分批评者认为,将偶像纹在身上是一种盲目跟风,“真正的纪念应体现在行动上,而非皮肤表面”,更有观点指出,商业纹身机构借此抬高价格,一个复杂图案收费高达数万元,已背离纪念的初衷。

但支持者反驳道:“纹身是个人自由,更是情感载体,如果一种符号能激励人直面生活,它便有了价值。”一位在金融行业工作的顾客坦言:“我纹科比的‘24号’在手腕上,不是为了彰显个性,而是为了提醒自己——无论交易市场如何波动,都要保持‘曼巴心态’。”

未来的烙印:从皮肤到心灵的传承

夜幕降临,纹身店的灯光仍未熄灭,一位母亲带着她十岁的儿子推门而入,男孩怯生生地展开一张画纸:科比扣篮的简笔画,下方歪歪扭扭写着一行字——“Mamba Forever”。

“他从小看科比的比赛录像长大。”母亲轻声解释,“他说,等长大后要成为科比那样的球员,他想先把这个图案留在身上。”

纹身师俯身问男孩:“你知道纹身会疼吗?”

男孩点头:“科比说过,疼痛是暂时的,荣耀是永恒的。”

那一刻,空气仿佛凝固,针尖即将触碰到皮肤的瞬间,不仅是颜料的注入,更是一种精神的嫁接,正如一位纹身师在社交媒体上所写:“我们不是在做纹身,而是在为迷失的人绘制灯塔。”

科比的肉体已逝,但他的形象正以千万种形态存活于世界各个角落——在炙热的针脚下,在凝视镜子的目光中,在每一次挫折后被唤醒的倔强里,或许,这就是永恒最朴素的定义:当一个人活成了无数人前进的坐标,他便从未离开。